国外研究现状及其对中国的启示

内容提要:本文对国外政治传播领域中广受关注的框架效应的研究现状进行了回顾性分析。文章首先对国外有关框架和框架效应的界定、框架类型的相关文献做了梳理,对西方学者关于框架与议程设置、启动、说服等相关概念的异同进行了述评,然后对框架效应产生的心理机制、影响框架效应的因素、框架效应对民主的影响等方面的文献进行了评析。文章指出,框架理论与议程设置理论存在较大的相似性和重叠,但议程设置理论较少关注公众自身的特性以及在何种情境下媒体信息(或精英话语、政党倾向)会对舆论倾向产生作用,而这些方面恰好是框架研究的重点。文章还指出,框架的心理机制奠基于心理学的前景理论和社会学的信息简化理论。影响框架效应的因素可分为框架自身的特性、受众的特性和框架发生的具体情境三类。文章还介绍了西方学者关于框架效应对民主体制的挑战以及学者们对该问题的回应。在此基础上,文章就国内研究现状进行了评估,认为中国学界需要借鉴和学习国外已有的研究成果,展开更多的以实证为基础的政治传播研究。

关 键 词:框架/框架效应/政治传播/公共舆论/议程设置

标题注释:本文为2014年度国家社会科学基金一般项目“中国网民的政治态度与公共舆论形成机制实证研究”(14BSH053)的研究成果,教育部2013年“新世纪优秀人才支持计划”项目(NCET-13-0302)的研究成果。

一、引言

近年来,互联网媒体的勃兴为中国公共舆论的发展带来了很多意想不到的后果。越来越多的学者开始关注中国公共舆论的发展及其影响因素,党和政府也同样意识到公共舆论和意识形态领域的深刻变化,并试图主导其发展。然而,浏览国内的相关研究成果可以发现,国内学者的多数研究未能足够重视国际学术界的已有研究成果,其研究缺乏必要的理论分析框架和实证分析素材,因此,低水平重复的作品较多,创新性成果偏少。科学研究要有创新,首先要了解已有研究的现状,然后才能在此基础上展开进一步的研究和探索。公共舆论研究在国外经历了近百年的发展。纵观这一发展过程可以看到,公共舆论研究有着现实需求。研究舆论的变化规律,分析公共舆论倾向形成机制,对于政治人物的成功竞选和政策制定具有重要意义。现实需求也推动了社会科学不断发展进步。新闻传播、政治传播、公共舆论以及政治、社会心理学在此过程中取得了长足发展。众多学者发展出了不同但又相互关联的一系列学术概念和理论,对媒介、公众、公共舆论及其互动进行分析和解释,以发现其背后隐藏的规律。在这些概念和理论中,议程设置(agenda setting)、框架(framing)和启动(priming)是国际学术界分析公共舆论时使用最多、成果最多且影响也最大的几个理论。关于议程设置理论,国内已有相关文献和译著出版。本文拟以框架理论为中心,对国外相关研究文献予以梳理,为国内学界开展高水平的舆论研究抛砖引玉。

二、框架、议程设置和启动

在20世纪60~70年代以前,美国学术界对于公共舆论的研究处于理论探索阶段,当时的舆论研究,可以说是有观点而无理论。从20世纪60~70年代开始,不同学科的学者分别开始探索舆论的形成机制,并发展出了较为严谨的概念和理论。议程设置和框架理论是其中比较有代表性的理论。有学者曾对相关的期刊论文进行了统计,发现在20世纪70~90年代,议程设置理论一直居于主导理论的位置;从90年代开始至21世纪,框架理论则逐渐占据主导地位(参见图1)。虽然历经几十年的发展,但学者对这些理论的使用及研究结果仍然存在诸多争议。笔者将首先对学者如何界定框架、议程设置和启动三个概念进行梳理,以便能更为清晰地理解三者的异同,然后再深入分析框架理论的其他方面。

图1 有关“议程设置”“框架”与“启动”理论的期刊论文变化趋势

(图表来源:David Weaver:"Thoughts on Agenda Setting,Framing and Priming",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.)

(一)框架和框架效应

框架(Framing)是一个与议程设置理论密切相关的政治传播概念。有关框架的研究在20世纪70年代后期开始出现,20世纪90年代中期以后超越了议程设置,成为国际政治传播、公共舆论研究领域的主题(参见图1)。框架指受众通过报纸、电视新闻,或者个人等信息源对一个特定的社会政治议题进行界定的过程,这个界定过程框定了哪些事项与该议题相关①。框架通过对某一议题提供一种主导性的角度来影响公众对争议性议题的评价和判断,它会通过选择性描述来凸显该议题的某个方面或属性,暗示该议题和什么因素相关,“以便促成人们对某一议题或问题给予定性、归因解释、道德评估或处置意见”②。施斐乐(Dietram Scheufele)和退克斯伯里(David Tewksbury)还指出,框架既是一个宏观层次的术语,也是一个微观层次的术语。在宏观层面,它指新闻工作者如何使用表述方式,以便使新闻中的信息和受众脑海中业已存在的基础图式产生共鸣。在微观层面,框架描述的是人们在对某个议题做出判断时,他们在认知和心理层面是如何使用议题的信息和表述风格的③。

学者们在两种意义上使用框架这一术语。第一种是在传播框架(frame in communication)或媒体框架(media frame)的意义上。用以指称媒体、政客等发言者在向受众复述某一个议题或事件时所使用的措辞、形象、短语和表述风格。比如讨论对“是否应允许三K党游行”的相关议题时,是强调公民的自由权利还是强调社会的公共秩序。第二种是在思维框架(frame in thought)或者个体框架(individual frame)的意义上。指受众会相信或者偏爱一项议题中某一方面的属性。比如在关于“是否应允许三K党游行”的议题中,受众偏好公民自由还是社会秩序④。按照框架设定的主体,框架又经常被细分为精英框架(elite framing,即各类精英通过其话语设定的框架)、媒体框架、政党框架(party framing,即与某个政党的政治倾向一致的框架)、公众框架(public framing)或者受众框架(audience framing,即公众头脑中既定的框架),等等。当被设定的框架对框架客体(即受众)发挥了作用,塑造或影响了受众对某个议题的看法时,框架效应(framing effect)就发生了。

祝阿克曼(James Druckman)还将框架效应细分为“等效框架效应”(equivalency framing effect)和“强调框架效应”(emphasis framing effect)⑤。所谓“等效框架效应”,就是在逻辑上相同,但由于表述和措辞不同而产生的效应。特沃斯基(Amos Tversky)和卡尼曼(Daniel Kahneman)曾经做过一个经典实验。该实验询问被试,美国要应对一种不常见的亚洲疾病,该疾病可能会造成600人死亡,目前有两种方案可供选择。实验为被试设定了两种表述:

实验1:若选择方案A,那么200人将获救;如果选择方案B,那么600人中有1/3的人将获救,2/3的人将可能无法获救。(问被试更喜欢哪种方案?)

实验2:若选择方案A,那么400人将死亡;如果选择方案B,那么600人中将有1/3可能不会死,2/3可能会死亡。(问被试更喜欢哪种方案?)

尽管两个实验中的两种表述在逻辑上完全相同,但是在实验1中有72%的被试选择了方案A,但是在实验2中,有78%的被试选择了方案B⑥。等效框架效应在诸如失业率(就业率)等一些其他主题的实验中也被发现。在这些实验中,表述的事实或逻辑本身完全相同,仅改变表述的个别措辞或方式就会造成被试态度上出现明显的变化。

“强调性框架”指发言者(媒体、政客等)通过强调受众潜在的各种思虑中的某一方面,从而引导受众在决定其立场时聚焦于该思考事项,而非其他方面⑦。比如,在一则对经济开发项目的报道中,媒体或政客可以通过强调该项目能够为本地方带来就业和经济繁荣,同时忽略或较少提及该项目也会给当地造成环境污染的表述方式,从而使公众聚焦于该项目的经济效益。

(二)框架、议程设置、启动和说服

框架和议程设置、启动、说服等概念密切相关但又有所不同。

什么是传播学意义上的议程设置?在施斐乐和退克斯伯里看来,议程设置指这样一种理念,该理念认为大众传媒对某项议题的强调和传媒受众所认为的议题的重要性之间存在着强关联⑧。议程设置与显要性密切相关,被认为是一个传达显要性的理论。媒介通过凸显某议题或者某一议题的某个方面的属性来影响公众对于外部世界的关注点。在有的学者看来,议程设置试图强调的这种显要性,既包括客体(被报道的议题或事件)的显要性,也包括其属性的显要性⑨。这里的属性指某议题内在的某种性质,特别是价值上的属性,比如关于极端组织(如3K党)的游行这一议题,它既包含着是否影响社会秩序的属性,又包含着公民权利的属性。

另外一个与框架相关联的概念是启动(priming)。这一术语由阿英加(Shanto Iyengar)和金德尔(Donald Kinder)于1987年引入传播研究⑩。电视等媒体在报道时,刻意强调某些方面而同时忽略其他方面,从而影响人们对总统、政府、政策或候选人的评价。这种认知心理学上的过程被称之为“启动”,它会使某些议题或属性在舆论形成过程中更加显著或更有可能被公众接触到(11)。因此,政治传播领域的启动和人们评价政治家的标准相关联(12)。当新闻内容暗示受众,他们应该用某个特定议题作为标尺来评价领导人和政府而受众也受到该暗示的影响时,就产生了启动效应(priming effect)。启动效应把某件事或某个标准同政府领袖相互关联起来,当人们想到某届政府或某个政治家时,首先会把这届政府或总统和某件事联系起来,从而影响人们对政府或某一政治家的评价。比如,美国人在评价尼克松(Richard Nixon)总统时,首先会把他和水门事件相联系,在评价小布什(George Bush)的政绩时,首先会想到反恐战争而非其国内政策。

议程设置理论的提出者麦库姆斯(Maxwell Mccombs)更愿意把议程设置作为一个整体性的分析理论,而将启动和框架作为议程设置的延伸和深化(13)。启动可以看作是议程设置的政治后果,即媒介议程对受众议程产生作用之后,受众议程被激发从而影响其对政治家的评判(启动效应)。议程设置和启动效应都是以信息处理过程中的记忆模型为基础,该模型假定人们在做出决定时,会根据他考虑事项中最显要或者最先想到的事项来决定,因此,启动效应也被看作是临时性的议程设置。框架被视为是议程设置的第二层次,是议程设置的精简版,是属性显要性的具体体现。但是与议程设置的第二层次,即议题属性的显要性相比,框架理论包括了更加广阔的认知过程,比如道德判断、因果推理、对原则的诉求以及对问题的责任认定,等等。不少学者认可这种概念界定(14)。

不过,在充和祝阿克曼看来,启动与框架在认知过程中并没有差别,当传媒更多关注某一议题时,该议题自然会被受众更为看重,并在评价政治人物时发挥更重要的作用,因此,两个术语可以互换使用(15)。有关启动效应的研究相对较少。有美国学者通过自然实验的方法,证实了启动效应的影响:美国媒体对某一特定领域越关注,公众就会受到激发,越关注该领域,并用总统在该领域的表现来评价其业绩(16)。

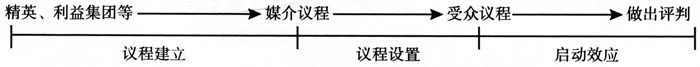

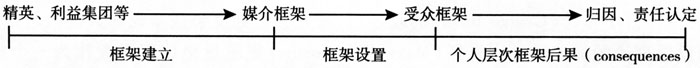

施斐乐总结了框架研究的四个环节。1.框架建立(frame building):集中研究媒体作品中发言者如何选择传播框架;2.框架设定(frame setting):关注媒体框架如何影响受众的思维框架的心理过程;3.个人层次的框架效应(individual-level effects of frame):个人的思维框架对其行为和态度所产生的影响;4.作为受众的媒体人(journalists as audiences):公民的行动如何影响框架构建(17)。在他看来,这一过程可以和议程设置完全对应起来(参见图2-1和图2-2),将其整合为一个理论模型(18)。根据笔者的理解,图2-2中框架的后果(consequence,即“个人层次框架后果”)也可以视为启动效应发挥作用的过程。事实上,很多框架研究者也是这样处理框架与启动两个概念的关系的。因此可以说,两个理论是对同一事物的不同研究取向,而议程设置理论的涵盖范围要更广一些,应用范围也更广。

图2-1 议程设置过程示意图

图2-2 框架过程示意图

(图表来源:Dietram Scheufele,"Agenda-Setting,Priming,and Framing Revisited:Another Look at Cognitive Effects of Political Communication",Mass Communication & Society,Vol.3,No.2~3,2000.)

在政治传播研究者看来,框架和说服(persuasion)不同。说服是通过为受众提供新的信息以试图改变受众的态度。这些信息之所以能够影响受众的观点和立场,是因为它承载着有关态度客体(即议题)正面或负面的信息,这些信息在接收者的知识或者信念结构中是不存在的,而框架则是通过激发受众长期记忆中已经存在的想法或信念来发挥作用。说服与态度的改变相关联,而框架则与改变个体对内含不同倾向的信息的权重相关联(19)。举例来说,如果一个个体知道建造一个化工厂有助于本地方经济发展,但完全没意识到化工厂也会带来环境污染,或者说环境保护对他来说完全是陌生的,因而他赞成在本地建厂。但当他通过媒体或者其他渠道的信息获知,如果该厂建立后会带来严重污染后,他转而反对建厂(说服成功)或者仍赞同建厂(说服失败)。这一过程就可以称为说服。如果一个个体事先在头脑中已经具备了建化工厂既有正面的经济效应,又有负面的环境污染后果的知识和意识,只是他对经济效益和环境污染孰轻孰重并不确定,当他通过阅读(带有框架的)某报纸的文章,该文章暗示了建化工厂造成的环境污染的负面影响会多于其经济效益带来的正面影响,受众读后认为环境污染带来的负面影响要多于其经济效益,因而转向反对建厂,那么,这一过程可认为是框架效应发挥了作用。框架是通过唤起人们记忆中的某一信念或思考,使得议题的某一属性的显要性更为突出,从而改变人们对议题不同属性的权重。内尔森(Thomas Nelson)等人认为,“框架效应之所以发挥作用,不是因为框架化了的资讯为相关议题带来了新的信息,而是因为框架强调了该议题的某一个方面,而这个方面正好是受众个体所看重的。”(20)

可以看到,虽然研究对象基本相同,但议程设置、框架和启动三个概念既相互关联又有区别,这实际是学者们的学科背景和研究视角导致的差异。2007年,美国的《传播学刊》(Journal of Communication)专门刊出了一组文章,邀请相关领域知名学者对这三个概念和理论的异同、关系从不同视角进行了梳理。论文刊发前,这组稿件的作者并不知道其他作者是谁。匿名审稿后刊出的文章与其说终结了三者之间的分歧,不如说只是对三者的分歧做了进一步的讨论,分歧依旧存在。维佛尔(David Weaver)主张,“框架研究并不意味着否定了多数议程设置的研究发现,相比那些研究议题如何被报道和讨论的成果而言,框架研究更多关注的是什么样的议题被强调”(21)。维佛尔总结道,议程设置、框架和启动三者有着相似之处,并且相互关联,但三者的理论取向并非同一(22)。

总体看,媒介议程如何影响公众议程是议程设置研究的重点,但是议程设置理论较少关注公众自身的特性(比如公众既有的政治倾向、党派归属以及政治判断力)以及在何种情境下媒体信息(或精英话语、政党倾向(party cue))会对舆论倾向产生作用。框架理论在近十多年来的政治传播研究中受到追捧,但它并没有否定议程设置理论。笔者更倾向于认为,将框架理论纳入议程设置理论的大范式之下来理解或许更为合理。现有议程设置研究中的缺陷和不足,则可以经由框架研究得以弥补。

三、框架效应的心理机制

框架效应的发生机制被视为一个心理过程,这一过程大致如下:首先,受众头脑中必须储存着某一考虑事项,比如,言论自由、社会秩序等。如果受众记忆中没有言论自由的概念,那么他就不会受到言论自由框架的影响。在充和祝阿克曼看来,框架理论的一个主要的前提假设是,一项议题可以从多个视角来审视,这些视角隐含着不同的价值取向和偏好(23)。人们在对某个议题做出判断和评价时,在他的头脑中存在一个信念的组合,但在做出判断时只有一种或少数几种信念会被激发。当媒体框架或精英框架进入受众视野之后,会跟受众头脑中已经存在的各种思维框架产生互动,并唤醒某一框架,使其在受众做出判断时占据更加优先的位置。由于人的头脑中这样的信念(或考虑事项)有很多,哪一种能够被唤醒并发挥作用往往取决于框架本身(如使用的措辞、表述方式等),也可能取决于一些外部情境。比如,9.11事件后,美国公众的国家安全的信念就可能被唤醒,其重要性会优先于公民自由的价值。

在施斐乐看来,虽然议程设置和框架的过程基本是相同的,但是两者的心理学前提假定并不相同。施斐乐还认为,议程设置理论包含了启动(参见图2-1),议程设置和启动在理论前提假定上相同,都依赖于心理学上的可达性(accessibility),即大众媒体通过增加议题的显要性(salience)来提高议题在受众心目中的重要性(24)。在他看来,框架效应有两个根源:一个是心理学的,一个是社会学的。心理学视角的框架理论建立在卡尼曼和特沃斯基提出的前景理论(prospect theory)的基础之上。该理论认为,人们在面临收益时不愿冒险而面临损失时则倾向于冒险。是否冒险依参照点而有所不同。而对某一议题的措辞的微小变化会影响到参照点的变化,或者说对议题的认知的变化。他们通过实验考察了本质上所指内容完全相同、但表述不同的讯息如何影响了人们的判断(25)。著名的例子就是前文提到的关于应对亚洲怪病的方案的实验。社会学基础的框架理论由高夫曼(Erving Goffman)等学者提出。他们假定个人不可能做到全面地理解世界,因而往往会根据他们自己生活的经历来理解世界和合理化这个世界,也就是说,个人会利用一个解释性图式(interpretative schemas)或者基本框架(primary frameworks)来对信息加以分类并根据自己的理解赋予其意义(26)。

不过,关于议程设置和框架的心理机制,学者们仍存在不同看法。在有些学者眼里,议程设置和框架的心理过程其实相同,都是建立在可达性之上(27)。这一心理过程强调的是受众是在无意识地、自动地接受框架或者议程,而不经过思考和权衡。而根据实证研究的结果,内尔森等人认为框架并不是自动地通过可达性来发挥作用。在框架效应发生的过程中,个人会在有意识地、审慎地思考不同框架中的考虑事项的相对重要性之后再做出判断(28)。

四、框架效应的影响因素

框架理论的研究重点是诸如精英框架、媒体框架等各种框架会不会对公众的思维框架产生效应,如果产生效应,那么其具体条件是什么?哪些因素会增强或者削弱框架效应?

(一)测量框架效应

从现有成果来看,只有少数研究是以自然实验为基础展开的。与实验室试验相对而言,自然实验指研究者对现实中的事件或问题进行的类似实验的研究,一般是调查和分析某个在社会或生活中实际发生的事件(或新政策、新制度等)对研究者所关注的研究对象产生了何种影响。就政治传播而言,一般指调查者在发生某个政治事件(比如“水门事件”)之前和之后分别做调查,以分析该事件在多大程度上改变了公众对社会议题(例如总统)的看法。这种情况一般是研究者在进行调查和研究时恰好发生了某个政治事件,该事件正好与研究主题相关,从而将被调查者自然地分为了事发前和事发后两个群体。这样就实际上排除了其他变量的干扰,使得研究者更为容易地甄别该事件对被调查者所造成的影响(即启动效应)(29)。不过,大多数的框架效应研究论文都是以实验室实验为基本方法,这些实验一般会将被试分为若干组,观察在设定的不同情境和框架下被试的态度变化。许多研究以大学生作为被试,也有研究以普通民众作为被试。

从研究方法角度看,要确切知道框架是不是产生了效应,首先要有可靠办法来测量这种效应。框架是否产生作用,一般都通过比较来知晓。充和祝阿克曼总结出了三种测量框架效应强度的方法:第一种方法是将受众置于某一议题的两个不同的框架下,以测量受众偏好上的差异。比如,对于“是否应允许三K党游行”的议题,为被试提供两个不同的框架,一个是言论自由框架,另一个是公共安全框架。如果两个框架下被试的态度存在差异,就认为框架发挥了作用。第二种方法是把被试置于一个与其原有价值观不同的框架下,测量该被试在这一议题上态度的变异程度。比如,被试的价值偏好是言论自由(可另设一些指标予以测量),而当他被置于一个强调公共秩序的框架下时,测试其对诸如三K党这种他厌恶的群体的态度变化程度。如果被试相较于原始偏好,在该框架下态度发生变化,即认为框架发生了效应。第三种方法是将置于某个框架之下的被试与只获得了基本描述性信息而无框架的控制组的态度进行比较,以此测量框架的效果(30)。运用这些测量标准,学者们对各种议题进行了研究,比如政府开支、竞选经费、对高等法院的支持度、种族仇恨、教育和经济机会、外交政策,等等。

(二)影响框架效应的因素

影响框架效应的因素基本可分为三类:一是作为主体的媒体框架或精英框架的自身特性,二是作为受众的公众的个体特性,三是框架效应发生时的具体情境。框架自身的特性,比如议题中框架所使用的措辞、表述、形象等都会影响框架效应的强弱。在充和祝阿克曼看来,一个具有很强说服力的强框架更容易对个体产生影响(31)。强框架往往借助象征、附和(endorsement)、修饰性语言而非提供直接的信息来塑造公众的意见立场(32)。议题自身与党派和意识形态的联系、该议题在不同政党间存在共识的程度等也会影响框架效应的发挥(33)。框架的重复率、出现时间都可能影响其效应。祝阿克曼认为如果某一框架比另外一个框架出现的频率高,那么该框架就有可能产生更大的影响(34)。框架出现的时间越近,越容易被人们记住。媒体框架的信息源的可信度,即消息源(来自哪个媒体、政治家等)自身在客观性、真实性、领导力、人格魅力等方面的声誉也是影响框架效应的重要变量。可信度高的媒体登载的报道要比声誉差的媒体的报道的框架效应更明显,声誉好的政客的话语也比声誉差的政客的话语框架效应明显(35)。不过,这些影响因素之间往往存在相互抵消或叠加的影响。比如,对于一个频繁出现的框架和一个强框架哪个更有影响力,目前的研究仍存争议,有待进一步研究。

就个体特性而言,影响框架效应的因素有三个:第一,个体党派倾向的强弱,党派倾向弱者更易受媒体框架影响,而党派倾向强者一般更易受到政党框架的影响。第二,个体意识形态倾向,一般认为,个体会更容易受到与自己既定政治倾向一致的框架的影响,而抵制那些与自己意识形态立场不一致的框架的影响。第三,个体政治意识水平(political awareness),即个体对政治知识和信息的熟悉程度和辨别能力。关于政治意识水平对框架的影响,有不同的结论。一些学者的研究发现,掌握政治信息的多寡会影响框架效应的发挥。那些政治知识水平比较高的人,相比那些对政治信息知之甚少的人来说,会更加坚持自己的观点而更少受到其他框架的影响,因为政治信息多的人往往拥有自己的框架,不会轻易受外界的干扰(36)。而内尔森等人的研究结果则显示,更熟悉某项议题的人或者说更有知识的人和那些不熟悉该项议题的人相比,会更容易受到框架的影响(37)。对威权时代的巴西民众研究之后,扎勒和盖迪斯指出,政治意识水平中等的人相比水平低或高的人更易受媒体信息的影响(38)。

框架效应发生时的情境分为两种具体情况:一是受众接触的框架是单独出现(无竞争性框架),还是与其他框架同时出现(有竞争性框架),以及不同框架之间的强度有何差异。框架强度的基本含义指在一篇报道中,虽然不同框架都出现了,比如公民自由和公共安全,但是公民自由框架是被重点强调的,而公共安全则被轻描淡写,那么这两种框架在强度上就是有差别的。斯奈德曼(Paul Sniderman)和瑟瑞奥特(Sean Theriault)的研究显示,当人们被置于一个单一框架之下时,框架会有明显效果,但是在面临一个存在两个对立性框架的情况时,框架效应就消失了(39)。学者较为关注的另外一种情境是,框架出现时受众处于什么样的讨论氛围。受众处在一个对某议题存在不同观点的异质性群体中和处在一个只有相同观点的同质性群体中,框架效应会有所不同(40)。例如,公民审议(citizen deliberation),即公民间展开协商民主式的充分讨论就会对框架效应产生消减作用。此外,框架出现的时机、次序以及框架与竞争性框架之间对立的剧烈程度都是影响框架效应的情境性因素。

现实中的框架效应是在以上三个大类因素共同作用下产生的。当各类因素交织在一起时,框架发生的作用机制和效应就显得非常复杂。学者们的研究基本围绕这些因素展开,其目的则是识别这些因素各自对框架效应发生的影响,以及在这些因素交互作用下对框架效应是否存在抵消或者增强的效果。

祝阿克曼等人通过研究发现,具体的情境(比如个体处于一个政治倾向相同或不同的群体中、其所接受的框架是正面还是负面的,等等)和个人特性(比如个体的政治倾向是偏左还是偏右)都会影响框架效应的强弱。他们的研究显示,当被试群体处在一个没有竞争性框架和被试群体内部存在讨论但讨论仅限于相同意见者之间时,框架效应就比较明显。但是,当被试群体所处环境发生如下变化:第一,存在竞争性精英框架,即存在两种不同的精英话语构建的框架;第二,群体内存在讨论且讨论是在不同意见者之间展开,这时,框架效应要比那些只接受了一种框架且只在观点相同的群体中参与讨论的情境下更弱。而一种负面框架(对某一议题主要以负面的表述为主)相比于正面框架(对某一议题更多地强调其正面意义的表述)来说,会具有更大的框架效应。这些研究证实,当人们知晓了不同的框架,并对这些内容进行辩论和讨论之后(civic deliberation),框架的效应就不那么显著了,人们对某个议题的观点会更加成熟,会更加依赖自己独立的态度去判断该议题(41)。

斯洛瑟斯(Rune Slothuus)和戴维斯(Claes de Vreese)以心理学视角的“动机性推理(motivated reasoning)”理论为分析基础(42),通过实验方法探讨了当一个议题由某个党派来设定框架时(即政党框架),人们是否会受到该框架的影响,以及什么样的人群更易受影响。他们的实验结果显示,当面对一项议题时,公众会追随由其所属政党所设定的框架,也即政党框架效应会发生,特别是当该项议题在不同政党间存在明显争议或冲突时更明显。在那些政治意识水平更高的群体中,这种偏好会更为明显。如果该议题在不同党派间的争议不大或者说共识较多时,公众便不那么强烈地受到其政党框架的影响(43)。祝阿克曼等人的研究结果还显示,精英、政党间的极化所形成的对立氛围会从根本上改变公众对某一议题的判断。政党间在舆论上的极化会增强它们对公众的影响,同时降低与议题相关信息的影响力,并且激励那些缺乏事实依据的意见持有者的盲目自信感。也就是说,当精英和政党严重对立时,公众也会陷入对立,并且不再看重事实(信息)本身(44)。这些研究结果意味着,精英框架、政党框架都会影响受众的舆论立场。在一个精英严重对立的政治氛围下,社会整体也将陷入尖锐对立。这时候,“事实是什么”已经不再重要,人们的政治判断和立场观点将不再依赖事实而更多依赖其政治倾向。这种政治社会环境将严重威胁民主的良好运行。

总之,随着学者们对框架效应研究的不断深入,我们可以更为清楚地了解什么因素会影响框架效应,以及这些因素之间如何互动。通过对这些研究成果的梳理,我们也可以认识到政治信息传播的复杂性,其背后还隐藏着许多秘密有待揭示。

五、框架效应与民主

如果说阿罗(Kenneth Arrow)的“不可能定理”从逻辑上证明了民主制度下人们的偏好不可能同时得到满足(45),那么,框架研究则从经验层面上揭示了民主制度下要想获得真实民意和公众偏好所面临的高度不确定性。大量有关框架效应以及议程设置的研究发现向人们传达了这样一个信息:普通民众所接收的信息未必是真实和客观的,他们也未必能够独立自主地对政治议题和政治事务做出判断。框架效应的存在表明,民主体制下的公民未必都具备表达舆论意见、参与政治的能力。因此,框架效应引发了学者对民主制度自身的强烈质疑。框架研究者恩特曼(Robert Entman)向人们提出了一个值得深入思考的问题:“如果精英可以通过塑造框架来决定向政府展现什么是‘真正’的舆论,那么真正的公共舆论到底是什么?当经验事实可以随意锻造,易受框架的左右时,即使是一个真诚的民意代表又怎能正确地回应民意诉求?”(46)诚然,民主社会需要人们对各种社会议题、政策和争议达成一定的共识,但是,如果人们被各种不同的媒体框架、精英框架和政党框架所左右,进而形成不同的公众框架,那么,共识可能就难以达成。而政治精英如果利用框架来操纵公众的偏好,那么真正的民意可能就无从知晓。

面对这样的疑问,学者们也做出了回应。事实上,学者对框架效应的研究并不意味着他们很推崇这种效应,相反,他们从价值取向上更希望能够发现消减框架效应的方法。在祝阿克曼看来,诸如卡尼曼和特沃斯基的实验所展示的框架效应并不经常出现在现实的政治生活中,而现实政治中存在很多缓冲器(moderator)可以削弱框架效应。比如,个人如果拥有很强的既定政治倾向,那么这种倾向就会增加人们对与自己既有倾向不一致的框架信息的抵制。因此,精英们往往会诉诸某一政党的立场和意识形态倾向来抵制受众免受其他框架的影响。事实上,现实中,精英试图通过框架来操控公众的意见并非易事,因为民主体制下往往存在着对立性框架与之竞争。很多重要的政治决定也往往经过互相竞争的政党和其他一些精英组织做了界定和说明,而公民只要知晓了哪个是他们支持的政党就可以对这些政治决定做出选择。普通公民对政党的这种依赖,会使其偏好变得稳定,从而有助于提高公民做出政治抉择的能力,减少框架效应。祝阿克曼重复了之前的等效框架效应的实验,发现政治情境(political context,如框架中所含的政党偏好)会诱导被试对给定的信息做出与其自身政党偏好一致的选择,而不是根据框架中的任性信息来做选择(47)。正如前文所述,审议(deliberation)、讨论和接触各种不同信息和竞争性的观点,也能够提高公共舆论的质量,减少模糊性和不确定性(48)。那些对某个议题拥有丰富信息、政治判断能力强的公众更有可能根据事实本身来做出评价和判断,而不是人云亦云,易受蛊惑。从这个角度来看,尽管包含不同框架的信息可能会让秉持不同信念的人之间变得更加对立,但也可能使人们在对各种议题的争议中提高自己的政治效能感,增强自身的判断力,增加不同群体间的宽容和理解。

六、讨论与启示

本文对框架理论在国外的研究现状做了简要介绍和梳理。由于时间和精力有限,并且资料的获取也存在一定难度,本文所涉及的研究成果并不是国外框架理论研究的全部作品。不过,从这些成果中,我们可以大致了解框架理论的研究进展。从这些研究成果中也可以看到,目前主要的传播理论基本都是由美国学者提出的,这也显示了美国在该领域的研究水平遥遥领先于其他国家。

中国的政治传播研究起步较晚,基础薄弱。长期以来,中国的政治传播偏重宣传,带有强烈的政治动员色彩和对策研究导向。从政治宣传研究到政治传播研究的转型被认为直到21世纪才出现。从学者对国内政治传播研究现状的总结可以看到,国内的研究以传播学为学科背景的成果居多,以政治学为学科背景的成果相对较少;对策性、战略或策略性研究居多,学术性研究较少(49)。从研究方法角度观察,现有研究素材以报纸等文本和政府宣传机构的政策和行为为主,以问卷调查、实验方法为基础的实证性的量化研究较少;现有研究偏重媒体议程设置或者媒体框架,而很少对受众特性进行分析。从学术贡献来看,目前国内政治传播研究尚未提出诸如议程设置、框架这样受到国际学术界广泛关注的概念和理论,缺乏政治传播理论创新方面的贡献。有学者曾批评中国的比较政治研究中存在的“口号型”“标签型”研究在政治传播研究领域同样存在(50)。近年来,中国传统媒体的转型和新媒体的迅猛发展为中国的政治传播研究提供了大量的素材,而三十多年来中国的政治发展和进步也为学者的学术研究提供了条件。但是,丰富的研究素材只有通过训练有素的研究者的整理和分析才有可能实现从一堆杂乱无章的现象到科学理论的升华,而即使是科学研究中的重大理论突破,也往往是“站在巨人肩膀上”才能实现的。因此,要提高国内的政治传播研究水平,就必须积极了解国外学术界的已有研究成果,评估其在科学研究上的理论贡献,借鉴其研究方法。

尽管国内学界对框架理论已做了一些引介性研究(51),但运用这一理论对中国政治传播现实进行实证分析的研究还相当少见。那么,框架理论是否可以用来分析中国的政治传播现象呢?笔者认为,这是完全可以的。

首先,框架研究的对象,即各种框架和框架效应在中国和外国都存在,差别只在于具体表现形式。中国有其特殊的社会历史文化传统和政治体制,媒体框架的表现形式、公众框架的具体特性可能与其他国家存在差别,但在本质上并无不同。框架理论所揭示的政治传播的内在作用机制和心理学基础带有一定的普遍性,并不局限于哪一个国家。并且,随着中国步入中等发达国家行列,中国的媒体运营机制、大众的价值观和政治传播内在机制与发达国家的相似点越来越多。最近已有国内学者利用框架理论分析中国民众舆论倾向的成果发表(52)。

其次,由于议程设置和框架理论所关注的对象具有高度重合性,而议程设置理论已较多运用于中国政治传播研究,因此,我们有理由相信框架理论具有同样的理论适用性。但是,由于现有的议程设置研究更多关注的是媒介议程,而对媒介议程的受众——普通民众缺乏深入研究,因此,仅仅运用议程设置理论并不足以解释现有的政治传播现象。

最后,运用框架理论研究中国的政治传播现象,有助于执政党认清复杂现象背后的规律,以便制定科学、合理的对策。传统的思想宣传教育多采用单向灌输方式,很少用说服式的、隐蔽的框架。当信息来源日益多元、信息自身倾向也日益多元并且公众在政治倾向、政治判断能力等自身特性方面发生明显变化以后,传统的政治宣传、舆论引导的做法必然面临严峻挑战。目前相关的党政部门在宣传战略和思想教育领域的战略和对策总体上滞后于时代发展。近年来,应对屡屡发生的许多舆论热点问题时,传统的宣传战略和引导手段难言成功。这其中一个重要的原因就是对普通公众,以及在舆论形成中扮演重要角色的网民缺乏了解和深入分析。

当前,国内政治传播领域的许多基础性的理论和现实问题都有待学界去探索。例如:威权人格、社会支配倾向、认知闭合等人格的、心理的特性在人们接收和接受媒介信息时扮演何种角色?在新媒体时代,媒体对某一信息发布越频繁,公众是否会更容易接受和相信该信息?个体在接收、认知、评价某一舆论议题时,外在的媒体信息(或框架)和个体内在的心理特性、意识形态倾向以及受众框架之间如何互动,从而形成对舆论话题的最终判断?什么样的媒体框架会更容易被公众接受?在当前的中国,是否也存在类似西方国家那样的媒体框架(或政党框架、精英框架)效应?如果存在,那么什么样的情境会对这些框架产生的效果起到强化或弱化的影响?基于对以上问题的思考,在借鉴国外理论和方法的基础上,笔者已设计并实施了若干实验和调查,以此为基础的实证研究成果将陆续发表。

运用议程设置、框架和启动理论对中国的政治传播现象进行分析,不仅有助于我们看清碎片化的事实背后的逻辑,而且也有助于完善甚至修正现有理论的不足和缺陷。如果说框架效应是一个客观存在,那么学者们通过潜心钻研发现其中的规律,无疑会推进中国的政治传播研究水平的国际化;而政府通过了解框架效应的研究成果,也可以更确切地掌握真实民意并制定相关的舆论引导对策。

感谢与作者一起学习政治传播理论的读书会同学,他们是王丽娜、张晶晶、兰晓航、李论、张志原。

注释:

(1)Thomas Nelson,Zoe Oxley and Rosalee Clawson,"Toward a Psychology of Framing Effects",Political Behavior,Vol.19,No.3,1997; Dennis Chong and James Druckman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(2)Robert Entman,"Framing:Toward Clarification of A Fractured Paradigm",Journal of Communication,Vol.43,No.4,1993.

(3)Dietram Scheufele and David Tewksbury,"Framing,Agenda Setting,and Priming:The Evolution of Three Media Effects Models",Journal of communication,Vol.57,No.1,2007.

(4)Dennis Chang and James Druckman,"A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environments",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(5)James Druckman,"The Implications of Framing Effects for Citizen Competence",Political Behavior,Vol.23,No.3,2001.

(6)Amos Tversky and Daniel Kahneman,"The Framing of Decisions and the Psychology of Choice",Science,Vol.211,No.4481,1981.

(7)James Druckman,"The Implications of Framing Effects for Citizen Competence",Political Behavior,Vol.23,No.3,2001.

(8)Dietram Scheufele and David Tewksbury,"Framing,Agenda Setting,and Priming:The Evolution of Three Media Effects Models",Journal of communication,Vol.57,No.1,2007.

(9)Maxwell McMcombs and Donald Shaw,"The Evolution of Agenda-setting Research:Twenty-five Years in the Marketplace of Ideas",Journal of Communication,Vol.43,No.2,1997.

(10)Shanto Iyengar and Donald Kinder,News that Matters:Television and American Opinion,Chicago:Chicago University Press,1987.

(11)David Weaver,"Thoughts on Agenda Setting,Framing,and Priming",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(12)Dietram Scheufele and David Tewksbury,"Framing,Agenda Setting,and Priming:The Evolution of Three Media Effects Models",Journal of communication,Vol.57,No.1,2007; Dennis Chong and James Druckman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(13)马克斯韦尔·麦库姆斯:《议程设置:大众媒介与舆论》,第104~107页,北京大学出版社,2008年版。

(14)Dietram Scheufele,"Agenda-Setting,Priming,and Framing Revisited:Another Look at Cognitive Effects of Political Communication",Mass Communication & Society,Vol.3,No.2~3,2000; Dietram Scheufele and David Tewksbury,"Framing,Agenda Setting,and Priming:The Evolution of Three Media Effects Models",Journal of communication,Vol.57,No.1,2007; David Weaver,"Thoughts on Agenda Setting,Framing,and Priming",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(15)Dennis Chong and James Druckman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(16)Jon Krosnick and Donald Kinder,"Altering the Foundations of Support for the President Through Priming",American Political Science Review,Vol.84,No.2,1990.

(17)Dietram Scheufele,"Framing as a Theory of Media Effect",Journal of Communication,Vol.49,No.1,1999.

(18)Dietram Scheufele,"Agenda-setting,Priming,and Framing Revisited:Another Look at Cognitive Effects of Political Communication",Mass Communication & Society,Vol.3,No.2~3,2000.

(19)(20)Thomas Nelson,Zoe Oxley and Rosalee Clawson,"Toward a Psychology of Framing Effects",Political Behavior,Vol.19,No.3,1997.

(21)David Weaver,"Framing should not Supplant Agenda-Setting",Communication Theory & Methodology Concepts,Vol.27,No.2,1997~1998.

(22)David Weaver,"Thoughts on Agenda Setting,Framing,and Priming",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(23)Dennis Chong and James Druckman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(24)Dietram Scheufele,"Agenda-Setting,Priming,and Framing Revisited:Another Look at Cognitive Effects of Political Communication",Mass Communication & Society,Vol.3,No.2~3,2000.

(25)Daniel Kahneman and Amos Tversky,"Choices,Values,and Frames",American Psychologist,Vol.39,No.4,1984; Daniel Kahneman and Amos Tversky,"Prospect Theory:An Analysis of Decision under Risk",Econometrica:Journal of the Econometric Society,Vol.47,No.2,1979.

(26)Erving Goffman,Frame analysis:An Essay on the Organization of Experience,New York:Harp & Row,1986.转引自:Dietram A,Scheufele and David Tewksbury,"Framing,Agenda Setting,and Priming:The Evolution of Three Media Effects Models",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(27)Dennis Chong and James Druckman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(28)Thomas Nelson and Zoe M.Oxley,"Issue Framing Effects on Belief Importance and Opinion",The Journal of Politics,Vol.61,No.4,1999; Thomas Nelson,Zoe Oxley and Rosalee Clawson,"Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance",American Political Science Review,Vol.91,No.3,1997; Thomas Nelson,Zoe Oxley and Rosalee Clawson,"Toward a Psychology of Framing Effects",Political Behavior,Vol.19,No.3,1997.

(29)相关文献可参考:James Druckman and Thomas Leeper,"Learning More from Political Communication Experiments:Pretreatment and Its Effects",American Journal of Political Science,Vol.56,No.4,2012; Jon Krosnick and Donald Kinder,"Altering the Foundations of Support for the President Through Priming",American Political Science Review,Vol.84,No.2,1990.

(30)Dennis Chong and James Drackman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(31)Thomas Nelson,Zoe Oxley and Rosalee Clawson,"Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance",American Political Science Review,Vol.91,No.3,1997.

(32)Dennis Chong and James Druckman,"A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environment",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(33)Rune Slothuus and Claes de Vreese,"Political Parties,Motivated Reasoning,and Issue Framing Effects",The Journal of Politics,Vol.72,No.3,2010.

(34)Dennis Chong and James Druckman,"A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environments",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(35)James Druckman,"The Implications of Framing Effects for Citizen Competence",Political Behavior,Vol.23,No.3,2001; James Druckman,"On the Limits of Framing Effects:Who can Frame?" The Journal of Politics,Vol.63,No.4,2001.

(36)Donald Kinder and Lynn Sanders,"Mimicking Political Debate with Survey Questions:the Case of White Opinion on Affirmative Action for Blacks",Social Cognition,Vol.8,No.1,1990; Paul Sniderman and Sean Theriault,"The Dynamics of Political Argument and the Logic of Issue Framing",Paper Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association,Chicago,IL,April 15~17,1999.

(37)Thomas Nelson,Zoe Oxley and Rosalee Clawson,"Toward a Psychology of Framing Effects",Political Behavior,Vol.19,No.3,1997; James Druckman,"The Implications of Framing Effects for Citizen Competence",Political Behavior,Vol.23,No.3,2001.

(38)Barbara Geddes and John Zaller,"Sources of Popular Support for Authoritarian Regimes",American Journal of Political Science,Vol.33,No.2,1989.

(39)Paul Sniderman and Scan Theriault,"The Dynamics of Political Argument and the Logic of Issue Framing",Paper Presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association,Chicago,IL,April 15~17,1999.

(40)Dennis Chong and James Druekman,"A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environments",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.

(41)James Druckman,"Political Preference Formation:Competition,Deliberation,and the(It) relevance of Framing Effects",American Political Science Review,Vol.98,No.4,2004; James Druckman and Kjersten Nelson,"Framing and Deliberation:How Citizens' Conversations Limit Elite Influence",American Journal of Political Science,Vol.47,No.4,2003.

(42)“动机性推理(Motivated reasoning)”理论认为,人们为了维护自己的信念或观点可以无视大量与其信念或主张冲突的证据,或者在面对那些与自己的信念不相符合的证据时非常挑剔。在政治传播中,该理论经常被用来解释人们处理政治信息的心理过程。当人们被动员起来塑造某个舆论态度时,他们并不是出于对议题本身的精确性和真实性的追求,而是在很大程度上是为了捍卫自己既有的价值、认同和态度。参见:Ziva Kunda,"The Case for Motivated Reasoning",Psychological Bulletin,Vol.108,No.3,1990.

(43)Rune Slothuus and Claes de Vreese,"Political Parties,Motivated Reasoning,and Issue Framing Effects",The Journal of Politics,Vol.72,No.3,2010.

(44)James Druckman,Eric Peterson and Rune Slothuus,"How Elite Partisan Polarization Affects Public Opinion Formation",American Political Science Review,Vol.107,No.1,2013.

(45)Kenneth Arrow,"A Difficulty in the Concept of Social Welfare",Journal of Political Economy,Vol.58,No.4,1950.

(46)Robert Entman,"Framing:Toward Clarification of A Fractured Paradigm",Journal of Communication,Vol.43,No.4,1993.

(47)James Druckman,"The Implications of Framing Effects for Citizen Competence",Political Behavior,Vol.23,No.3,2001.

(48)Dennis Chong and James Druckman,"Framing Theory",Annual Review of Political Science,Vol.10,2007.

(49)荆学民、苏颖:《中国政治传播研究的学术路径与现实维度》,《中国社会科学》,2014年第2期。

(50)李辉、熊易寒、唐世平:《中国的比较政治学研究:缺憾和可能的突破》,《经济社会体制比较》,2013年第1期。

(51)聂静虹:《论政治传播中的议题设置、启动效果和框架效果》,《政治学研究》,2012年第5期;段锦云、曹忠良、娄玮瑜:《框架效应及其认知机制的研究进展》,《应用心理学》,2008年第4期。

(52)例如Yuqiong Zhou and Patricia Moy,"Parsing Framing Processes:the Interplay between Online Public Opinion and Media Coverage",Journal of Communication,Vol.57,No.1,2007.